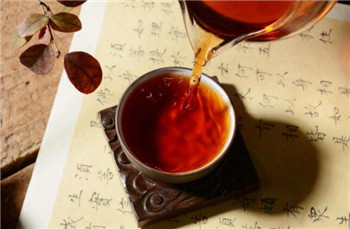

很多茶友碰到过这样的情况,泡红茶的时候,如果没有趁热喝,等到茶汤变凉,会发现本来清澈透亮的茶汤变得有些浑浊。这时候,茶友就开始质疑这款茶的品质肯定不佳。这个“浑浊物”是什么?是如何产生的?

茶汤冷却后出现浅褐色或橙色乳状的浑浊现象,叫做“冷后浑”,为优质红茶象征之一。

为什么会出现“冷后浑”?

在未经加工的茶叶中,茶多酚大多数以儿茶素的形态存在。红茶制作中要进行充分的氧化,许多儿茶素会转化成茶黄素。还有的会进一步转化成茶红素,就是为红茶带来红亮颜色的功臣。

茶黄素的溶解度会受温度影响,遇高温就会呈现各自游离的状态,溶于热水中,让我们看到的茶汤是清澈透亮的。当温度降低(40℃以下),就开始扎堆。温度越低,扎的堆就越大。大到一定程度,大致相当于牛奶中的乳滴大小,看起来就是茶汤变浑浊,即出现“冷后浑”现象。

除茶黄素外,咖啡碱也是形成“冷后浑”的原因之一。茶黄素与咖啡碱的络合产物溶解度更低,更容易扎堆变大,更容易导致冷后浑的出现。不过形成“冷后浑”的主要原因还是茶黄素的含量。科学实验证实,如果把咖啡碱去掉,茶黄素还是会带来“冷后浑”。这就是红茶的“冷后浑”现象,与红茶汤的鲜爽度和浓强度有关。